Ludwig Marum – eines der ersten Opfer des NS-Terrors Kooperation mit dem Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal

Donnerstag, 09. Oktober 2025 18:00–19:30 Uhr

| Kursnummer | 10102 |

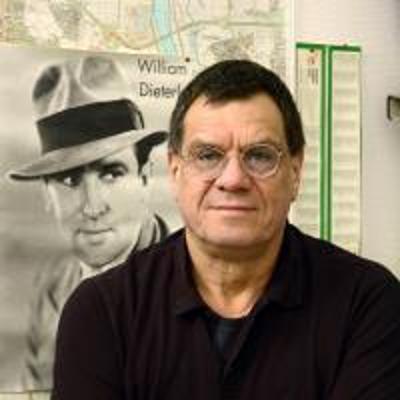

| Dozent |

Herbert Baum

|

| Datum | Donnerstag, 09.10.2025 18:00–19:30 Uhr |

| Gebühr | kostenlos |

| Ort |

vhs-Bildungszentrum

|

Kursort

Hier klicken, um Kartenansicht zu aktivieren.

Mehr Informationen zur Nutzung von Google-Maps können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.

In dem Vortrag wird das Leben von Ludwig Marum, der 1882 in Frankenthal geborene Politiker und Reichstagsabgeordnete, vorgestellt. Ludwig Marum wurde eines der ersten Opfer des NS-Terrors. Nach seiner Verhaftung am 10. März 1933 wurde er im neu errichteten Konzentrationslager (KZ) Kislau bei Bad Schönborn (Walldorf) am 29. März 1934 ermordet. Die von den NS-Behörden verbreitete Version, Marum habe sich selbst getötet, fand in der informierten Bevölkerung keinen Glauben. Bei der Beerdigung auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe beteiligten sich trotz der Bedrohung durch die Polizei über 3000 Menschen.

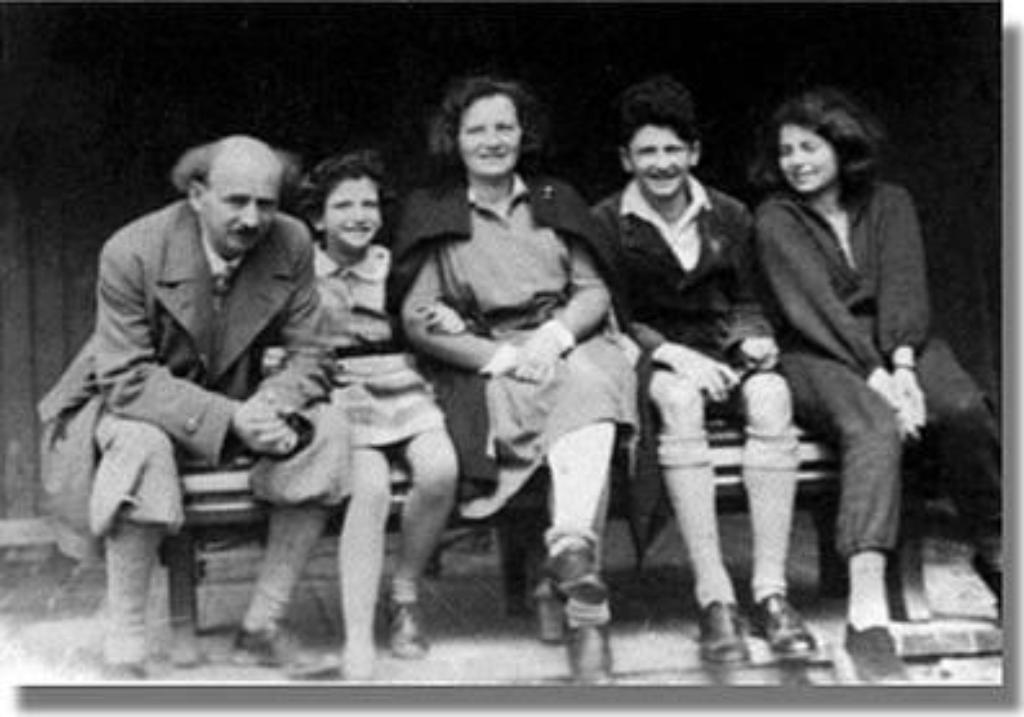

Die Familie Marum war eine der ältesten jüdischen Familien in Frankenthal. 1825 zog Jacob Marum von Waldböckelheim (Landkreis Bad Kreuznach) nach Frankenthal und heiratete hier 1825 Eva Heymann.

Ludwig Marum studierte Jura an den Universitäten Heidelberg und München und eröffnete 1908 in Karlsruhe seine Rechtsanwaltskanzlei.

1904 trat Marum in die SPD ein und war zehn Jahre Mitglied des Bürgerausschusses der Stadt Karlsruhe, ab Oktober 1914 Mitglied des Badischen Landtages. Er bekannte sich immer zu seiner jüdischen Herkunft.

Mit der Gründung der Weimarer Republik war Marum von 1919 bis 1928 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Badischen Landtag, danach bis 1933 Reichstagsabgeordneter in Berlin. Seine engagierte Kritik an der NS-Politik und der NS-Propaganda führte bereits am 29. März 1933 zu seiner Verhaftung. Alle, die mit ihm verhaftet wurden, ließ man frei, nachdem sie unterschrieben hatten, sich nicht mehr politisch zu betätigen. Nur Ludwig Marum weigerte sich, da er den Angaben der Nationalsozialisten keinen Glauben schenkte und annahm, wieder sofort verhaftet zu werden. Eine Flucht aus dem KZ lehnte er ebenfalls ab. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1934 wurde Ludwig Marum in seiner Einzelzelle, in deren Verlegung er gebeten hatte, ermordet. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand seine Beisetzung am 3. April 1934 auf dem Karlsruher Hauptfriedhof statt. Seine Ehefrau starb am 13. November 1964 in Berlin. Seine Angehörigen leben heute in Deutschland, Israel und USA.

Kooperation mit dem Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal